O que você verá neste post

Introdução

As Anotações Acadêmicas de 08/05/2025 registram uma das temáticas mais estruturantes do Direito Constitucional: a forma como se organiza o Estado brasileiro e a distribuição de competências entre os seus entes federativos.

A aula ministrada nessa data abordou de maneira clara e objetiva o conteúdo referente à Organização do Estado e dos Poderes, com base nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e complementada com referências doutrinárias fundamentais.

O presente artigo tem como objetivo sistematizar os principais pontos discutidos em sala, facilitando a compreensão da estrutura político-administrativa brasileira e dos mecanismos que garantem a autonomia dos entes federativos.

A abordagem também incluirá os requisitos para alterações geográficas internas, reforçando os aspectos práticos e normativos envolvidos nesse processo.

Organização Político-Administrativa no Brasil

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 adota a forma federativa de Estado, conforme disposto no artigo 1º, caput, e reafirmado no artigo 18.

No modelo federativo, o poder político é repartido entre diferentes entes autônomos, que convivem sob um mesmo ordenamento jurídico, mantendo unidade nacional sem concentração de poder em um único órgão central.

Fundamento Constitucional – Art. 18 da CF/88

De acordo com o artigo 18 da Constituição Federal, a organização político-administrativa do Brasil compreende quatro entes federativos distintos:

União

Estados

Distrito Federal

Municípios

Esses entes são autônomos, o que significa que cada um possui autonomia administrativa, legislativa e financeira. Tal autonomia é o que lhes permite exercer competências próprias, elaborar suas leis, organizar suas estruturas administrativas e gerir seus recursos com independência.

Princípio da Autonomia Federativa

A autonomia dos entes federativos é um dos pilares do Estado brasileiro. Essa característica se traduz na capacidade de cada um dos entes manter órgãos próprios de governo, promulgar normas jurídicas dentro de suas competências e arrecadar tributos.

Ressalte-se que essa autonomia não implica soberania, pois a soberania é atributo exclusivo da União, enquanto os demais entes são autônomos dentro dos limites constitucionais.

Segundo José Afonso da Silva, autonomia significa a “capacidade de autogoverno, auto-organização e autolegislação”, e é o que distingue o modelo federativo do modelo unitário. Já Dirley da Cunha Júnior reforça que a autonomia assegura o funcionamento cooperativo do federalismo, evitando a centralização excessiva e promovendo a descentralização do poder político e administrativo.

Ausência de Hierarquia

É fundamental compreender que, apesar de coexistirem na mesma estrutura de poder estatal, não há hierarquia entre os entes federativos. A União não exerce superioridade jurídica sobre os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios. Cada um age dentro de sua esfera de competência estabelecida constitucionalmente.

Esse ponto é enfatizado pela doutrina de Alexandre de Moraes, que observa que a Constituição de 1988 rompe com qualquer vestígio de verticalização entre os entes, promovendo um federalismo cooperativo e simétrico, onde cada ente tem papel essencial e complementa os demais na realização dos objetivos da República.

Repartição de Competências entre os Entes Federativos

A repartição de competências é um mecanismo fundamental no federalismo brasileiro. Sua função principal é delimitar os campos de atuação legislativa e administrativa de cada ente federativo — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — de forma a garantir a autonomia e evitar conflitos de competência.

A Constituição de 1988, em consonância com os princípios do federalismo, adota um modelo horizontal de distribuição de competências, visando à cooperação e à harmonia entre os entes. Segundo Pedro Lenza, a repartição de competências no Brasil “não privilegia hierarquias, mas especializações de funções”.

Modelo Adotado pela Constituição

A Constituição adotou um critério de enumeratividade para a União, atribuindo-lhe competências expressas, enquanto as competências remanescem aos Estados, conforme interpretação do art. 25, §1º, da CF/88. Os Municípios, por sua vez, recebem competências específicas, também enumeradas.

A doutrina classifica as competências constitucionais da seguinte forma:

| Artigo da CF/88 | Entidade Federativa | Tipo de Competência | Natureza |

|---|---|---|---|

| Art. 21 | União | Competência Exclusiva | Administrativa, indelegável |

| Art. 22 | União | Competência Privativa | Legislativa, delegável aos Estados por LC |

| Art. 23 | União, Estados, DF e Municípios | Competência Comum | Administrativa |

| Art. 24 | União, Estados e DF | Competência Concorrente | Legislativa |

Competência Exclusiva (Art. 21)

São aquelas atribuídas exclusivamente à União, com caráter administrativo e indelegável. Envolvem, por exemplo, a emissão de moeda, a manutenção das Forças Armadas, a declaração de guerra e paz, e a gestão do sistema monetário.

Competência Privativa (Art. 22)

São competências legislativas da União. Contudo, podem ser delegadas aos Estados por meio de lei complementar federal, conforme prevê o § único do artigo 22. Um exemplo clássico é a legislação sobre trânsito e transporte.

Competência Comum (Art. 23)

Atribui a todos os entes (U, E, DF e M) a obrigação de atuar conjuntamente em matérias administrativas, como proteção do meio ambiente, defesa da saúde pública, combate à pobreza, entre outras. A atuação deve ser coordenada e respeitar os princípios da cooperação e da subsidiariedade.

Competência Concorrente (Art. 24)

A competência concorrente é uma das mais complexas do sistema federativo. Ela autoriza a União a editar normas gerais, enquanto os Estados e o DF podem legislar de forma suplementar, adaptando as normas gerais às peculiaridades regionais. Os Municípios, por regra, não participam da competência concorrente legislativa.

Se a União for omissa, os Estados podem legislar plenamente. Caso a União posteriormente venha a legislar sobre a matéria, suspende-se a eficácia da norma estadual no que for contrário.

Aplicação prática da competência concorrente

Na prática, o Município não depende do Estado para suplementar normas de interesse local, desde que respeite as diretrizes gerais. Por exemplo, a competência para legislar sobre educação, saúde e meio ambiente pode ser compartilhada, desde que observadas as balizas constitucionais.

Dirley da Cunha Júnior observa que a competência concorrente “deve ser exercida de forma articulada e respeitosa entre os entes, priorizando os interesses locais quando cabível, mas sempre sob o prisma da integridade federativa”.

Alterações Geográficas Internas (Art. 18 §§ 3º e 4º da CF/88)

A Constituição Federal, ao tratar da organização político-administrativa do Estado brasileiro, prevê também hipóteses de alteração geográfica interna, por meio da incorporação, subdivisão (também chamada de cisão) e desmembramento de entes federativos.

Esses processos estão regulamentados no artigo 18, §§ 3º e 4º, e são possíveis tanto entre Estados quanto entre Municípios, mediante obediência a critérios jurídicos e à manifestação da vontade popular.

Durante a aula do dia 08/05/2025, a professora apresentou um mnemônico bastante útil para a fixação das espécies de alteração geográfica:

“Se a personalidade originária desaparecer, é incorporação ou subdivisão; se não desaparecer, é desmembramento.”

Este critério foi reforçado pelo doutrinador Pedro Lenza, ao explicar que, na incorporação e na subdivisão (cisão), o ente originário deixa de existir, ao passo que, no desmembramento, ele permanece, ainda que perca parte do território e da população.

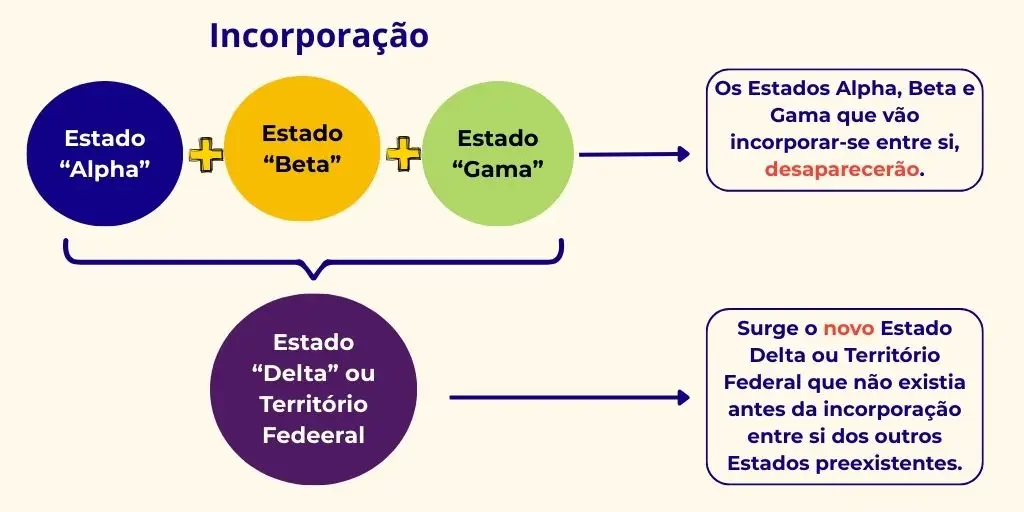

Incorporação

Na incorporação, dois ou mais entes federativos se unem, dando origem a uma nova configuração territorial. Um deles absorve o outro, que tem sua personalidade jurídica extinta. É um processo no qual, obrigatoriamente, pelo menos um dos entes deixa de existir juridicamente.

Exemplo: Se o Estado “A” é incorporado pelo Estado “B”, o Estado “A” deixa de existir, e o território passa a integrar o Estado “B”.

Característica principal: perda da personalidade jurídica originária do ente incorporado.

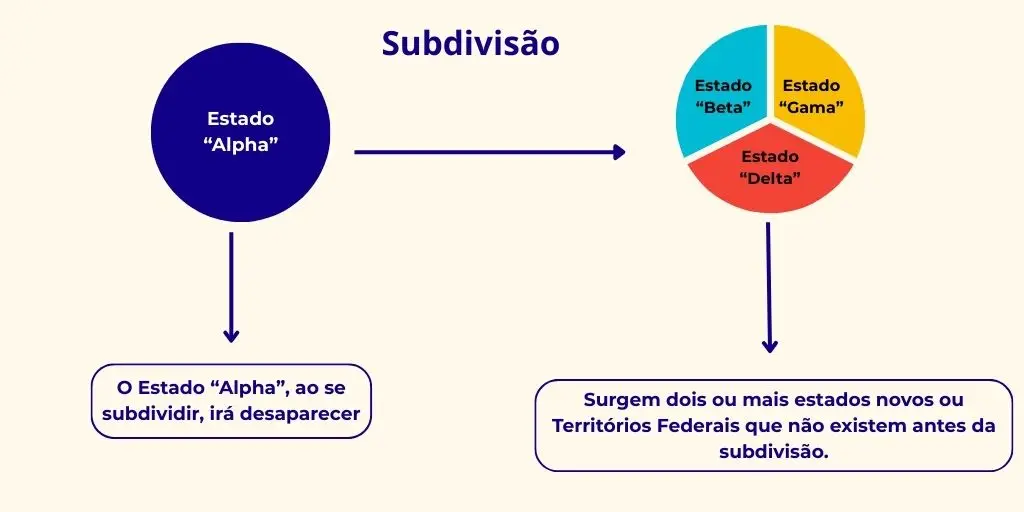

Subdivisão (cisão)

A subdivisão, ou cisão, ocorre quando um ente já existente se fragmenta, dando origem a dois ou mais novos entes, com personalidades jurídicas distintas. Conforme explica Pedro Lenza, “o Estado originário que se subdividiu desaparece, deixando de existir politicamente”.

Exemplo: Estado “A” se subdivide, formando os Estados “B” e “C”. O Estado “A” deixa de existir.

Característica principal: também há perda da personalidade jurídica originária, já que o ente inicial desaparece para dar lugar a novas entidades.

Importante: Essa distinção esclarece uma dúvida comum, pois a subdivisão não deve ser confundida com o desmembramento. A subdivisão resulta no surgimento de entes totalmente novos, enquanto o desmembramento apenas separa uma parte do território, mantendo o ente original.

Desmembramento

O desmembramento é a separação de parte do território de um ente federativo, que pode resultar:

na criação de um novo ente (desmembramento-formação); ou

na anexação da parte separada a outro ente já existente (desmembramento-anexação).

Em ambos os casos, o ente original continua existindo, com redução territorial e populacional, mas com sua personalidade jurídica preservada.

Característica principal: não há perda da personalidade jurídica do ente originário.

Exemplo 1 – Formação: O Estado de Goiás foi desmembrado para criar o Estado do Tocantins (ADCT, art. 13). Goiás continuou existindo.

Exemplo 2 – Anexação: Parte do Estado “A” é desmembrada e incorporada ao Estado “B”. Ambos os entes continuam existindo com personalidades preservadas.

Em ambos os casos, o ente original continua existindo, com redução territorial e populacional, mas com sua personalidade jurídica preservada.

Característica principal: não há perda da personalidade jurídica do ente originário.

Requisitos para Alteração Geográfica de Estados (Art. 18, §3º)

A Constituição estabelece dois requisitos obrigatórios para qualquer alteração geográfica envolvendo Estados:

a) Decisão Popular

Deve ocorrer mediante plebiscito com a população diretamente interessada. A proposta de alteração só poderá prosseguir se houver aprovação popular.

b) Decisão Política

Se o plebiscito for favorável, o projeto segue para o Congresso Nacional, onde será analisado como projeto de lei complementar, exigindo a sanção presidencial após aprovação.

Conforme explica Alexandre de Moraes, trata-se de um processo de “dupla legitimidade”: o povo decide se aceita a proposta, e o Congresso analisa sua conveniência político-administrativa. O plebiscito não vincula o Congresso, mas sem ele não há tramitação possível.

Caso o resultado do plebiscito seja negativo, o projeto não avança, sendo arquivado automaticamente.

Alteração Geográfica Municipal (Art. 18, §4º CF/88)

Embora o tema da alteração geográfica envolvendo municípios esteja previsto no artigo 18, §4º da Constituição Federal de 1988, sua análise foi deixada pela professora para a próxima aula.

Por esse motivo, este artigo não abordará ainda os requisitos específicos para criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios, limitando-se ao estudo da organização político-administrativa da Federação e das alterações geográficas entre Estados, conforme o conteúdo discutido em sala no dia 08/05/2025.

Conclusão

As Anotações Acadêmicas de 08/05/2025 sintetizam aspectos fundamentais da estrutura constitucional brasileira, destacando a organização político-administrativa do Estado, os princípios da autonomia federativa e a repartição de competências entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

O estudo da forma federativa adotada pela Constituição de 1988 revelou a complexidade e sofisticação do modelo brasileiro, que combina autonomia política dos entes com mecanismos de cooperação e divisão de responsabilidades.

Além disso, os critérios e modalidades para alterações geográficas internas foram analisados, com ênfase nas distinções entre incorporação, subdivisão e desmembramento, conforme a orientação doutrinária e jurisprudencial.

Importante destacar que o tópico referente à alteração geográfica municipal, embora previsto constitucionalmente, será objeto de estudo em aula futura, conforme informado pela professora.

Por fim, compreender a estrutura federativa brasileira não é apenas um exercício teórico: trata-se de um conhecimento essencial para quem atua ou pretende atuar na seara jurídica, legislativa ou administrativa, pois diz respeito diretamente ao funcionamento e à legitimidade das instituições do Estado.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: www.planalto.gov.br

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2024.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2024.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 45. ed. São Paulo: Malheiros, 2024.