O que você verá neste post

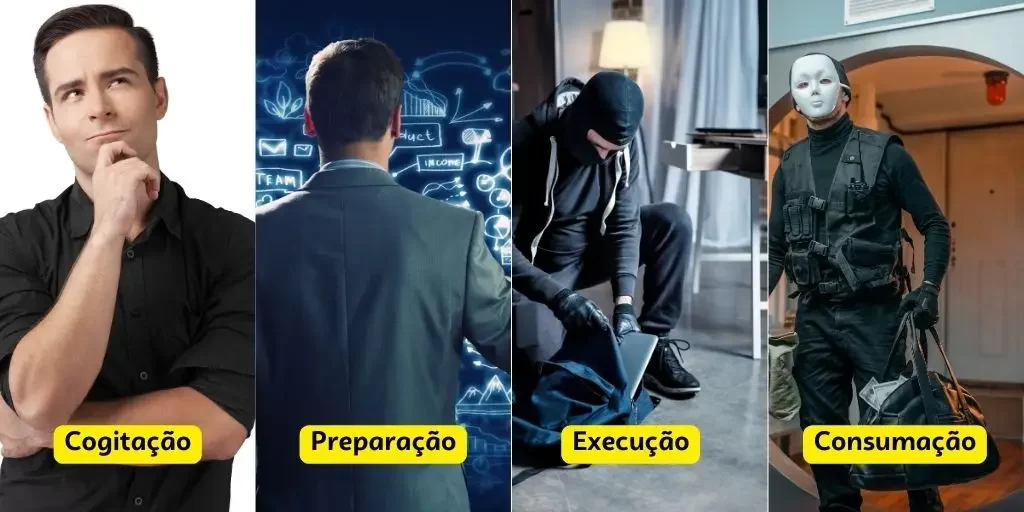

Você sabia que o crime é um processo que pode ser dividido em diferentes etapas antes de sua consumação? O Iter Criminis, ou “caminho do crime“, descreve as fases que vão desde a concepção da ideia criminosa até o momento em que o ato é efetivamente consumado.

Esse conceito é essencial no Direito Penal, pois influencia diretamente a responsabilização do agente e a aplicação da justiça.

Neste artigo, exploraremos em detalhes as fases do Iter Criminis — cogitação, preparação, execução e consumação — e discutiremos sua relevância para a responsabilização penal.

Vamos analisar exemplos práticos e destacar as implicações jurídicas de cada etapa.

O Que é o Iter Criminis?

O Iter Criminis é um termo em latim que significa “caminho do crime”. Ele descreve as etapas pelas quais o delito se desenvolve, desde sua idealização até sua consumação.

Esse conceito é amplamente utilizado no Direito Penal para determinar em que momento da execução do crime o agente pode ser responsabilizado legalmente.

Em resumo, o Iter Criminis pode ser dividido em duas grandes fases:

- Fase interna: Refere-se às ações que ocorrem dentro da mente do agente, como a cogitação e os planos iniciais.

- Fase externa: Abrange os atos praticados no mundo exterior, como a preparação, a execução e a consumação do crime.

Portanto, entender essas etapas é essencial para avaliar a culpabilidade do agente, a aplicação de penas e a eventual exclusão de responsabilidade em casos onde o crime não se consuma.

Por Que o Iter Criminis é Importante?

O Iter Criminis oferece um método para diferenciar as fases de um crime, garantindo que a punição seja proporcional ao nível de concretização do ato criminoso. No Brasil, ele orienta a aplicação da lei penal com base no risco gerado à sociedade.

As Fases do Iter Criminis

O Iter Criminis é composto por quatro fases principais: cogitação, preparação, execução e consumação. Cada etapa tem características específicas e implicações jurídicas distintas.

1. Cogitação: O Pensamento do Crime

A cogitação é a fase inicial e puramente mental do crime. Aqui, o agente idealiza o ato criminoso, considerando suas motivações, métodos e possíveis consequências.

No entanto, por ser uma fase interna, a cogitação não é punível no Direito Penal brasileiro, já que pensamentos isolados não representam risco concreto à sociedade.

Características da cogitação:

- Trata-se de uma etapa exclusivamente interna.

- Não há qualquer manifestação externa que indique a intenção criminosa.

- Não é punível no Direito Penal, pois a cogitação, por si só, não causa danos à sociedade.

Por exemplo, uma pessoa que pensa em roubar um banco, mas não toma nenhuma medida para executar o ato, não pode ser penalizada. A punição só será possível se ela avançar para as etapas externas do Iter Criminis.

Relevância Jurídica

A cogitação não é criminalizada porque o Direito Penal busca punir atos concretos e lesivos, e não pensamentos ou intenções. Isso está diretamente relacionado ao princípio da intervenção mínima, que restringe a atuação do Direito Penal a situações de efetivo risco ou dano.

2. Preparação: O Primeiro Passo Concreto

Na fase de preparação, o agente começa a tomar medidas concretas para viabilizar o crime, como adquirir ferramentas, organizar a logística ou aliciar cúmplices.

Embora demonstre uma intenção clara de cometer o delito, a preparação só é punível em casos específicos, como porte ilegal de armas ou formação de quadrilha.

Exemplos de atos preparatórios:

- Comprar ferramentas para arrombar uma porta.

- Pesquisar a rotina de uma vítima para cometer um assalto.

- Forjar documentos falsos para cometer uma fraude.

A preparação é punível?

Em regra, os atos preparatórios não são puníveis no Direito Penal, exceto em casos específicos previstos em lei. Por exemplo, a formação de quadrilha ou associação criminosa pode ser considerada punível, mesmo que os crimes planejados não sejam executados.

Relevância Jurídica

A distinção entre atos preparatórios e atos de execução é fundamental. Apenas os atos que configuram o início da execução do crime podem resultar em responsabilização penal, salvo quando o próprio ato preparatório for tipificado como crime autônomo.

3. Execução: O Início do Crime

A fase de execução começa quando o agente realiza atos que estão diretamente relacionados à prática do crime e que, caso não sejam interrompidos, levarão à sua consumação.

A execução marca o momento em que o agente começa a realizar os atos necessários para concretizar o crime. Diferentemente da preparação, a execução é punível porque representa um risco real ao bem jurídico protegido, mesmo que o crime não seja consumado.

Exemplo: Um indivíduo que aponta uma arma para uma vítima durante um roubo está na fase de execução, pois suas ações já configuram o início da prática criminosa.

Tentativa: O Crime Não Consumado

A tentativa ocorre quando o agente, após iniciar a execução, não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

No Brasil, a tentativa é regulada pelo artigo 14, inciso II, do Código Penal, que prevê uma redução de pena em relação ao crime consumado.

Classificações da Tentativa

A tentativa pode ser classificada de acordo com:

Perfeição dos atos executados:

- Tentativa perfeita (crime falho): O agente realiza todos os atos necessários para consumar o crime, mas não obtém sucesso.

- Tentativa imperfeita: O agente é impedido de concluir os atos por intervenções externas, como a chegada da polícia.

Lesão à vítima:

- Tentativa incruenta (branca): A vítima não sofre lesão.

- Tentativa cruenta (vermelha): A vítima sofre lesão, mas o crime não é consumado.

Exemplo: Um agressor dispara contra a vítima, mas a bala não atinge o alvo (tentativa incruenta). Em outro caso, ele dispara, atinge a vítima, mas ela sobrevive (tentativa cruenta).

Relevância Jurídica

A fase de execução é central para o Direito Penal, pois é a partir dela que o agente pode ser punido pelo crime tentado ou consumado.

4. Consumação: O Objetivo Final do Crime

A consumação é o ponto em que o crime atinge seu objetivo final, ou seja, quando o bem jurídico protegido pela norma penal é efetivamente lesado ou colocado em situação de perigo concreto.

Portanto, é nesse momento que o ato ilícito se completa e que o agente responde integralmente pelo crime consumado, sem redução de pena, salvo em hipóteses específicas previstas em lei.

A distinção entre crime consumado e tentado é de extrema relevância no Direito Penal, pois influencia diretamente a aplicação da pena e a análise da gravidade do fato.

Assim, enquanto na tentativa há uma interrupção antes da realização do resultado desejado, na consumação o ato atinge plenamente sua finalidade criminosa.

Categorias de Crimes e sua Consumação

Para compreender melhor o conceito de consumação, é importante analisar como ele se aplica a diferentes categorias de crimes:

Crimes materiais

Os crimes materiais são aqueles que exigem a produção de um resultado naturalístico para sua consumação. O resultado aqui não é apenas jurídico, mas precisa ser fisicamente perceptível. A consumação ocorre quando há a efetiva lesão ou dano ao bem jurídico protegido.

Exemplo:

- Homicídio (art. 121 do Código Penal): A consumação ocorre quando a vítima vem a óbito, pois o bem jurídico protegido – a vida – é destruído.

- Furto (art. 155 do Código Penal): Considera-se consumado no momento em que o agente subtrai o bem alheio móvel, ou seja, quando o objeto sai da posse da vítima e entra na esfera de poder do agente.

Crimes formais

Nos crimes formais, a consumação ocorre independentemente da produção de um resultado concreto. O simples cometimento do ato ilícito já é suficiente para configurar o crime. Embora um resultado possa até ocorrer, ele não é elemento essencial para a consumação do delito.

Exemplo:

- Ameaça (art. 147 do Código Penal): Considera-se consumada no momento em que o agente pratica o ato de intimidar a vítima, ainda que a ameaça não se concretize em danos físicos ou materiais.

- Extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal): O crime se consuma com o ato de sequestrar a vítima e exigir o pagamento do resgate, mesmo que a exigência não seja atendida.

Crimes de mera conduta

Nos crimes de mera conduta, a consumação ocorre com a simples prática da conduta descrita na norma penal, sem necessidade de um resultado naturalístico ou jurídico.

Nesses casos, o legislador dá especial importância à conduta em si, independentemente das consequências geradas.

Exemplo:

- Dirigir embriagado (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro): O crime se consuma quando o agente conduz o veículo em via pública com concentração de álcool superior ao limite legal, ainda que não haja acidente ou dano.

- Desobediência (art. 330 do Código Penal): Consumado no momento em que o agente se recusa a cumprir uma ordem legal emitida por autoridade competente.

Crimes Permanentes

Em crimes permanentes, a consumação se prolonga no tempo, enquanto durar a prática do ato ilícito. Nesses casos, o agente mantém o bem jurídico sob ataque por um período contínuo.

Exemplo:

- Sequestro ou cárcere privado (art. 148 do Código Penal): O crime permanece consumado enquanto a vítima estiver privada de sua liberdade de locomoção.

- Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006): Considera-se consumado enquanto o agente mantiver a posse, transporte ou comércio ilícito da substância entorpecente.

Relevância Jurídica

A consumação desempenha um papel central na dosimetria da pena. De acordo com o Código Penal Brasileiro, crimes consumados geralmente implicam penas mais severas do que crimes tentados.

Isso ocorre porque, na tentativa, o bem jurídico protegido não é completamente lesado, enquanto na consumação o dano é total ou significativo.

Por exemplo, no caso de tentativa de homicídio, a pena pode ser reduzida de um a dois terços (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). Já no homicídio consumado, a pena é aplicada em sua totalidade, sem redução.

Essa diferenciação reflete o princípio da proporcionalidade, que orienta o Direito Penal a punir de forma mais rigorosa os crimes que causam maior lesão aos bens jurídicos protegidos.

Outros Conceitos Relacionados ao Iter Criminis

O Iter Criminis é composto pelas etapas que um agente percorre até a consumação do delito.

No entanto, além das fases clássicas (cogitação, preparação, execução e consumação), o Direito Penal contempla situações específicas que podem alterar a responsabilidade penal do agente e impactar diretamente a análise da conduta.

Esses conceitos adicionais ajudam a entender como o ordenamento jurídico trata os atos que, embora relacionados ao crime, não se enquadram exatamente em sua consumação.

A seguir, exploraremos três desses conceitos importantes: Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz, Arrependimento Posterior e Exaurimento.

Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz

Esses institutos estão previstos no artigo 15 do Código Penal e representam hipóteses em que o agente, após iniciar a execução do crime, renuncia, por vontade própria, à consumação do delito ou adota medidas para reverter seus efeitos.

Esses comportamentos são valorizados pelo ordenamento jurídico, que reconhece a capacidade de autolimitação do agente e promove a redução de danos sociais causados pela prática criminosa.

Desistência Voluntária

A desistência voluntária ocorre quando o agente interrompe, por sua livre e espontânea vontade, os atos de execução do crime, impedindo sua consumação.

É importante que essa interrupção decorra da decisão do próprio agente, e não de fatores externos, como uma intervenção policial ou resistência da vítima.

Exemplo: Um indivíduo tenta arrombar a porta de uma residência para furtá-la, mas decide parar antes de entrar no imóvel, sem que ninguém o impeça. Nesse caso, ele não responde pelo crime de furto, mas pode responder pelos atos preparatórios que configurarem crime autônomo, como dano ou tentativa de arrombamento.

Arrependimento Eficaz

O arrependimento eficaz, por sua vez, ocorre quando o agente já concluiu os atos de execução, mas toma medidas que evitam a consumação do crime, anulando seus efeitos antes que o resultado pretendido se concretize.

Nesse caso, o agente não responde pelo crime consumado, mas, eventualmente, pelos atos anteriores que já configurarem crime (ex.: tentativa).

Exemplo: Um agressor envenena a vítima, mas, arrependido, administra um antídoto a tempo de evitar sua morte. Nesse cenário, o agente não responde por homicídio consumado e sim, em regra, por tentativa de homicídio, desde que todos os requisitos legais da tentativa estejam presentes.

Tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz reforçam o princípio de que o Direito Penal deve atuar como uma forma de prevenção, ao mesmo tempo em que incentiva comportamentos que reduzam os danos sociais.

Arrependimento Posterior

O arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, é aplicável quando o agente, após a prática do crime, repara o dano ou restitui o bem à vítima, de forma voluntária e antes do recebimento da denúncia.

Diferente do arrependimento eficaz, que evita a consumação do crime, o arrependimento posterior não exclui a responsabilidade penal. No entanto, ele é reconhecido como uma circunstância que pode reduzir a pena de um a dois terços.

Para que o arrependimento posterior seja válido, é necessário que:

- O crime praticado não envolva violência ou grave ameaça (ex.: furto, apropriação indébita, estelionato).

- A reparação do dano ou restituição do bem seja integral e espontânea.

- A reparação ocorra antes do recebimento da denúncia pelo juiz.

Exemplo: Um agente furta um celular, mas, ao perceber o impacto de sua conduta, devolve o aparelho à vítima antes que a denúncia seja formalizada. Nesse caso, o arrependimento posterior poderá ser reconhecido e resultar na redução de sua pena.

Esse instituto busca promover a reparação dos danos causados pela prática criminosa e incentivar a restauração de situações prejudicadas pelo crime, sempre que possível.

Exaurimento

Embora não seja considerado uma fase do Iter Criminis pela maior parte da doutrina penal, o exaurimento diz respeito a atos praticados após a consumação do crime que prolongam seus efeitos ou causam novos danos relacionados à conduta criminosa inicial.

Esses atos, em alguns casos, podem configurar crimes autônomos ou ser considerados como circunstâncias agravantes na aplicação da pena.

O conceito de exaurimento é particularmente relevante em crimes que possuem desdobramentos posteriores à consumação, como os crimes complexos ou os crimes permanentes.

Exemplo Prático 1: Ocultação de Cadáver

Após cometer um homicídio, o agente tenta ocultar o cadáver para dificultar a investigação ou evitar a descoberta do crime. Esse ato de exaurimento pode ser considerado um delito autônomo, dependendo das circunstâncias, como previsto no artigo 211 do Código Penal (ocultação de cadáver).

Exemplo Prático 2: Lavagem de Dinheiro

Um agente que, após cometer um crime de corrupção, realiza uma série de operações financeiras para ocultar ou dissimular a origem dos valores obtidos ilicitamente está cometendo atos de exaurimento. Esses atos são tipificados como crime autônomo pela Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).

Impactos do Iter Criminis no Direito Penal

O estudo do Iter Criminis é fundamental para garantir que a aplicação da lei penal seja proporcional e justa. Ele permite que o sistema jurídico:

- Diferencie intenção e ação: Separando cogitação e preparação de atos efetivos, assegura que pensamentos não sejam punidos.

- Determine penas proporcionais: Avalia o grau de concretização do crime para aplicar penas adequadas.

- Promova a justiça material: Considera nuances como tentativa, desistência e arrependimento para equilibrar punição e reparação.

Desafios na Aplicação do Iter Criminis

Embora o conceito de Iter Criminis seja amplamente aceito, sua aplicação pode gerar debates em casos complexos. Alguns dos principais desafios incluem:

- Distinção entre atos preparatórios e execução: Nem sempre é fácil determinar quando o agente passa da fase de preparação para a fase de execução.

- Tentativa impossível: Quando o crime não pode ser consumado devido a circunstâncias inerentes, como tentar roubar um cofre vazio, discute-se a possibilidade de punir o agente.

- Interrupção voluntária (desistência): Se o agente abandona a execução por vontade própria, ele pode ser beneficiado pela exclusão da tentativa, conforme o artigo 15 do Código Penal.

Considerações Finais

O Iter Criminis é um conceito essencial para o Direito Penal, pois organiza o estudo dos crimes em fases distintas e ajuda a compreender em que momento o agente pode ser responsabilizado.

Desde a cogitação até a consumação, cada etapa tem implicações jurídicas específicas que influenciam a aplicação da justiça.

Entender o Iter Criminis permite que operadores do Direito e cidadãos compreendam melhor os limites da punição penal, assegurando que ela seja aplicada de forma justa e proporcional.

Se você deseja aprender mais sobre Direito Penal e conceitos como o Iter Criminis, continue acompanhando nossos conteúdos. Compartilhe este artigo para disseminar conhecimento e promover debates sobre justiça e responsabilidade penal.

Gostou deste conteúdo? Não deixe de acompanhar nossas publicações para mais insights sobre Direito Penal e outros temas jurídicos!